電驢下載基地 >> 教育资源 >> 學習課件 >> 《生活在碎片之中-論後現代道德》(Life in Fragments: Essays in Postmodern Morality)((英)齊格蒙特·鮑曼)中譯本,掃描版[PDF] 資料下載

| 《生活在碎片之中-論後現代道德》(Life in Fragments: Essays in Postmodern Morality)((英)齊格蒙特·鮑曼)中譯本,掃描版[PDF] 資料下載 | |

|---|---|

| 下載分級 | 教育资源 |

| 資源類別 | 學習課件 |

| 發布時間 | 2017/7/14 |

| 大 小 | - |

《生活在碎片之中-論後現代道德》(Life in Fragments: Essays in Postmodern Morality)((英)齊格蒙特·鮑曼)中譯本,掃描版[PDF] 資料下載 簡介: 資料介紹 相關專題學習資料: 社會科

電驢資源下載/磁力鏈接資源下載:

全選

"《生活在碎片之中-論後現代道德》(Life in Fragments: Essays in Postmodern Morality)((英)齊格蒙特·鮑曼)中譯本,掃描版[PDF] 資料下載"介紹

資料介紹

相關專題學習資料:- 社會科學資料

- 哲學宗教資料

生活在碎片之中-論後現代道德 內容介紹:

《生活在碎片之中-論後現代道德》本書是《後現代倫理》(Postmodern Ethics)一書的姊妹篇,是其主題的拓展。在《後現代倫理》中,我提出,後現代新圖景的變化,已經或正在喚醒我們對道德、道德生活的純正理解。我認為,現代企望及雄心的破碎,和社會化調整及個體行為一致化幻覺的消褪,使我們能比以往更加清楚地洞悉道德的本相。

首先,它使我們看清道德的“原始”狀況:遠在被教會社會地建構和提升的恰當行為的規則之前,也遠在被勸誡遵從一定行為模式和摒棄其他模式之前,我們就已經處於道德選擇的狀態之中。這就是說,我們注定是或本質上是一種道德存在,即我們不得不面對他者的挑戰,面對著為他者承擔責任的挑戰,處於“相依”(be—ing—for)的狀態之中。

“承擔責任”與其說是社會調整和個人教育的結果,不如說它構建了萌生社會調整和個人教育的原初場景,社會調整和個人教育以此為參照,試圖重新框定和管理它。這一主張顯然不屬於經典作品。它並非徒勞地討論人類的“善本質”和“惡本質”。“成為有道德的”並不意味著“成為善的”,它不過是人在善惡選擇時作為創作者與表演者的自由運用。

我們說“人本質上是道德存在”,並不表明人在根本上是善的;我們說社會地構建和教導的規則是原始道德狀況下的第二因素,也並不是說,不健康的社會壓力或社會安排的缺陷,造成了最初善的扭曲和無能,導致了惡的產生。我們說人類生存狀況首先是道德存在物而非其他,指的是:遠在被權威地告知何為“善”、何為“惡”(有時兩者都不是)之前。

我們在最初不可避免地與他者相遇時已經面對著善與惡的選擇。這也就是說,不論選擇與否,依照順序,我們面對的境況首先是一種道德的問題,面對的生活選擇首先是道德的兩難選擇。隨之而來的是對道德責任(即作為善惡選擇的責任)的承擔,而道德責任也遠先於任何基於契約、利益計算或支持某項事業而賦予或要求承擔的具體責任。

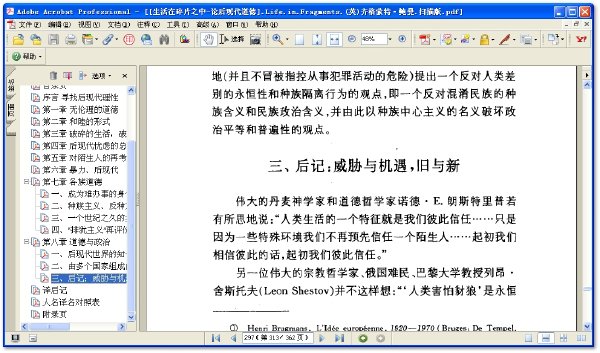

生活在碎片之中-論後現代道德 內容截圖:

生活在碎片之中-論後現代道德 內容介紹:

《生活在碎片之中-論後現代道德》本書是《後現代倫理》(Postmodern Ethics)一書的姊妹篇,是其主題的拓展。在《後現代倫理》中,我提出,後現代新圖景的變化,已經或正在喚醒我們對道德、道德生活的純正理解。我認為,現代企望及雄心的破碎,和社會化調整及個體行為一致化幻覺的消褪,使我們能比以往更加清楚地洞悉道德的本相。

首先,它使我們看清道德的“原始”狀況:遠在被教會社會地建構和提升的恰當行為的規則之前,也遠在被勸誡遵從一定行為模式和摒棄其他模式之前,我們就已經處於道德選擇的狀態之中。這就是說,我們注定是或本質上是一種道德存在,即我們不得不面對他者的挑戰,面對著為他者承擔責任的挑戰,處於“相依”(be—ing—for)的狀態之中。

“承擔責任”與其說是社會調整和個人教育的結果,不如說它構建了萌生社會調整和個人教育的原初場景,社會調整和個人教育以此為參照,試圖重新框定和管理它。這一主張顯然不屬於經典作品。它並非徒勞地討論人類的“善本質”和“惡本質”。“成為有道德的”並不意味著“成為善的”,它不過是人在善惡選擇時作為創作者與表演者的自由運用。

我們說“人本質上是道德存在”,並不表明人在根本上是善的;我們說社會地構建和教導的規則是原始道德狀況下的第二因素,也並不是說,不健康的社會壓力或社會安排的缺陷,造成了最初善的扭曲和無能,導致了惡的產生。我們說人類生存狀況首先是道德存在物而非其他,指的是:遠在被權威地告知何為“善”、何為“惡”(有時兩者都不是)之前。

我們在最初不可避免地與他者相遇時已經面對著善與惡的選擇。這也就是說,不論選擇與否,依照順序,我們面對的境況首先是一種道德的問題,面對的生活選擇首先是道德的兩難選擇。隨之而來的是對道德責任(即作為善惡選擇的責任)的承擔,而道德責任也遠先於任何基於契約、利益計算或支持某項事業而賦予或要求承擔的具體責任。

生活在碎片之中-論後現代道德 內容截圖:

生活在碎片之中-論後現代道德 目錄:

序 言 尋找後現代理性

第一章 無倫理的道德

社會:隱藏運作

面對不可面對的

編織紗幕

被刺

穿的紗幕

撕破的紗幕

顯性道德

倫理規則,道德標准

第二章 和睦的形式

相伴、相處、相依

習俗和承諾

相依的無法忍受的不確定性

善存在於未來

第三章 破碎的生活,破碎的策略

打破界限,進入監獄

加速和它的不滿:“生活質量”

加速和它的不滿:“身份”

朝聖般的現代生活

世界對朝聖者並不友好

朝聖者的接班人

道德際遇?政治際遇?

第四章 後現代憂慮的總目

第五章 對陌生人的再考察

第六章 暴力、後現代

第七章 種族道德

一、成為難辦事的身體

二、種族主義、反種族主義及道德進步

三、一個世紀之久的集中營?

四、“排猶主義”再評價

第八章 道德與政治

一、後現代世界的知識分子

二、由多個國家組成的歐洲,由多個部落組成的歐洲

三、後記:威脅與機遇,舊與新

譯後記

人名譯名對照表

生活在碎片之中-論後現代道德 相關內容資料:

後現代主義與文化理論

功利主義

新中國系列:馬克思主義理論入門

哲學系列:重寫馬克思主義哲學史——聶錦芳

新中國系列:馬克思主義專業課程

郎鹹平說:新帝國主義在中國

【免責聲明】

《生活在碎片之中-論後現代道德》來源於網絡,僅用於分享知識,學習和交流!請下載完在24小時內刪除。

《生活在碎片之中-論後現代道德》禁用於商業用途!如果您喜歡《生活在碎片之中-論後現代道德》,請購買正版,謝謝合作!

生活在碎片之中-論後現代道德 目錄:

序 言 尋找後現代理性

第一章 無倫理的道德

社會:隱藏運作

面對不可面對的

編織紗幕

被刺

穿的紗幕

撕破的紗幕

顯性道德

倫理規則,道德標准

第二章 和睦的形式

相伴、相處、相依

習俗和承諾

相依的無法忍受的不確定性

善存在於未來

第三章 破碎的生活,破碎的策略

打破界限,進入監獄

加速和它的不滿:“生活質量”

加速和它的不滿:“身份”

朝聖般的現代生活

世界對朝聖者並不友好

朝聖者的接班人

道德際遇?政治際遇?

第四章 後現代憂慮的總目

第五章 對陌生人的再考察

第六章 暴力、後現代

第七章 種族道德

一、成為難辦事的身體

二、種族主義、反種族主義及道德進步

三、一個世紀之久的集中營?

四、“排猶主義”再評價

第八章 道德與政治

一、後現代世界的知識分子

二、由多個國家組成的歐洲,由多個部落組成的歐洲

三、後記:威脅與機遇,舊與新

譯後記

人名譯名對照表

生活在碎片之中-論後現代道德 相關內容資料:

後現代主義與文化理論

功利主義

新中國系列:馬克思主義理論入門

哲學系列:重寫馬克思主義哲學史——聶錦芳

新中國系列:馬克思主義專業課程

郎鹹平說:新帝國主義在中國

【免責聲明】

《生活在碎片之中-論後現代道德》來源於網絡,僅用於分享知識,學習和交流!請下載完在24小時內刪除。

《生活在碎片之中-論後現代道德》禁用於商業用途!如果您喜歡《生活在碎片之中-論後現代道德》,請購買正版,謝謝合作!

相關資源:

- [電子雜志]《2015年《體壇周報》》更新至07.15(國內外雜志最速更新)[PDF] 資料下載

- [英語學習資料]《朱泰祺2006英語網絡強化班教程》[8.7號更新至第20課]<全部上傳完畢>全部重新做?/> <span class=

- [學習課件]《霍金與上帝的心智》((英)科爾斯)掃描版[PDF] 資料下載

- [學習材料]《黑客攻防300招》掃描版[PDF]

- [英語學習資料]《朗文現代2005 Updated語音庫》[MP3]

- [英語學習資料]Axel Rudi Pell -《Eternal Prisoner》[FLAC] 音樂下載

- [學習課件]《功利主義儒家-陳亮對朱熹的挑戰》((美)田浩)中譯本,掃描版[PDF] 資料下載

- [教育綜合]《形態構成》(Form Construction Studies).flv

- [藝術體育]《摩登舞從入門到冠軍》(William Pino & Alessandra Bucciarelli: From Beginners to Champions)[DVDRip]

- [電子雜志]《玩電腦2004年全年雜志》(EPc2004)資料下載

- [其他圖書]《中華大藏經》(中華大藏經)掃描版[PDF]

- [網絡游戲]《水浒Q傳》V1.2.65客戶端

- [硬盤游戲]《爆笑進擊的獸人》(Orc Attack: Flatulent Rebellion)免安裝硬盤版[壓縮包]

- [經濟管理]《世界上最成功的用人法則》掃描版[PDF]

- [行業軟件]《文獻管理軟件》(mendeleydesktop for veket)0.9.8.1[安裝包]

- [應用軟件]《科發2008 數碼版+超級女生圖庫》,應用軟件、資源下載

- [計算機與網絡]《防火牆策略與VPN配置》( Firewall Policies and VPN Configurations )掃描版[PDF]

- [軟件綜合]《暗組2010教程包》

- [計算機與網絡]《jQuery UI 1.7: jQuery用戶界面庫》(jQuery UI 1.7: The

- [系統工具]《裸機還原》(CA ARCserve D2D Bare)r16[光盤鏡像]

- 《讓靈魂躲躲雨》((美國)托馬斯﹒沃特曼 等)[PDF]資料下載

- 《中國現代文學史課件》ppt[壓縮包]

- 《清末民初無政府派的文化思想 》(曹世铉)掃描版[PDF] 資料下載

- 《生活中不可不知的人際關系學》掃描版[PDF]

- 《高脂血症自我按摩圖解》掃描版[PDF] 資料下載

- 蜜月重溫

- 《世界屋脊的呻吟:拉薩條約》(張蜀華)掃描版[PDF] 資料下載

- 《摩托車結構與使用維修》[vcd]

- 《中藥制劑檢驗技術課件》ppt[壓縮包]

- 《圖解山海經》彩印版[PDF] 資料下載

- 《新課標 三維動畫課件素材庫》初中版 資料下載

- 《當代英國翻譯理論》(Contemporary Translation Studies in UK)(廖七一)掃描版[PDF] 資料下載

免責聲明:本網站內容收集於互聯網,本站不承擔任何由於內容的合法性及健康性所引起的爭議和法律責任。如果侵犯了你的權益,請通知我們,我們會及時刪除相關內容,謝謝合作! 聯系信箱:[email protected]

Copyright © 電驢下載基地 All Rights Reserved