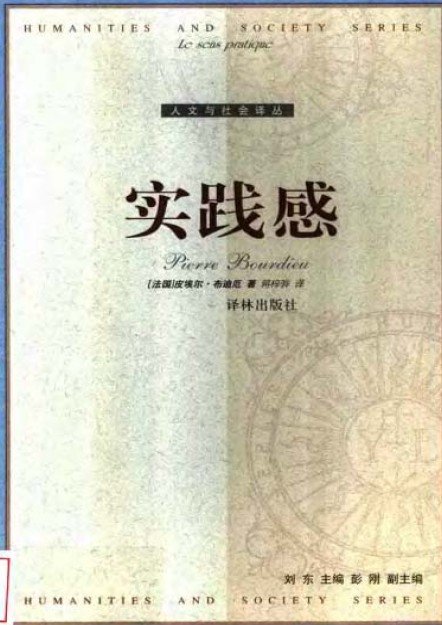

《實踐感》((法)布迪厄)掃描版[PDF] 簡介: 中文名 : 實踐感 作者 : (法)布迪厄 資源格式 : PDF 版本 : 掃描版 出版社 : 譯林出版社 書號 : 7806576541 發行時間 : 2003年12月 地區 : 大陸 語言 : 簡體中文 簡介 : 內容簡介: 《實踐感》是布迪厄的最重要著作。通過對卡比利亞(阿爾及利亞)柏柏爾人社會的觀察和研究,作者反思自身的社會學實踐,揭示並分析了實踐邏輯與

"《實踐感》((法)布迪厄)掃描版[PDF]"介紹

中文名: 實踐感

作者: (法)布迪厄

資源格式: PDF

版本: 掃描版

出版社: 譯林出版社

書號: 7806576541

發行時間: 2003年12月

地區: 大陸

語言: 簡體中文

簡介:

內容簡介:

《實踐感》是布迪厄的最重要著作。通過對卡比利亞(阿爾及利亞)柏柏爾人社會的觀察和研究,作者反思自身的社會學實踐,揭示並分析了實踐邏輯與學術性思維的差異,指出人類學研究要成為真正的科學,就必須對科學實踐和行為和工具,對研究者與其對象的關系實施客觀化。

作者簡介:

皮埃爾·布迪厄(1930-2002),當代法國著名社會學家,1954年畢業於巴黎高等師范學院。1958年赴阿爾及利亞服兵役,並在那裡開始其社會學研究。1968年至1988年任法國國家科研中心社會學部主任,創辦《社會科學的研究行為》。1982年入法蘭西學院任社會學教授。布迪厄著述達340余種,涉及人類、社會學、教育、歷史、政治、哲學、美學、文學、語言學等領域,其中主要有《阿爾及利亞的社會學》、《實踐理論概要》、《再生產》、《背井離鄉》、《區隔》、《學術人》、《藝術法則》。其影響遍及世界,特別是歐美知識界。2000年,英國皇家人類學會授予他國際人類學最高榮譽赫胥黎獎章。

媒體推薦:

主編的話

總算不負幾年來的苦心——該為這套書寫篇短序了。此項翻譯工程的緣起,先要追溯到自己內心的某些變化。雖說越來越慣於鄉間的生活,每天只打一兩通電話,但這種離群索居並不意味著我已修煉到了出家遁世的地步。毋寧說,堅守沉默少語的狀態,倒是為了咬定問題不放,而且在當下的世道中,若還有哪路學說能引我出神,就不能只是玄妙得叫人著魔,還要有助於思入所屬的社群。如此嘈嘈切切鼓蕩難平的心氣,或不免受了世事的惡刺激,不過也恰是這道底線,幫我部分擺脫了中西“精神分裂症”——至少我可以倚仗著中國文化的本根,去參驗外緣的社會學說了,既然儒學作為一種本真的心向,正是要從對現世生活的終極肯定出發,把人間問題當成全部靈感的源頭。

不寧惟是,這種從人文思入社會的訴求,還同國際學界的發展不期相合。擅長把捉非確定性問題的哲學,看來有點走出自我囿閉的低潮,而這又跟它把焦點對准了社會不無關系。現通則的加速崩解和相互證偽,使得就算今後仍有普適的基准可言,也要有待於更加透辟的思力,正是在文明的此一根基處,批判的事業又有了用武之地。由此就決定了,盡管同在關注世俗的事務與規則,但跟既定框架內的策論不同,真正體現出人文關懷的社會學說,決不會是醫頭醫腳式的小修小補,而必須以激進亢奮的資態,去懷疑、顛覆和重估全部的價值預設。有意思的是,也許再沒有哪個時代,會有這麼多書生想要煥發制度智慧,這既凸顯了文明的深層危機又表達了超越的不竭潛力。

內容截圖:

目錄:

緒 論

卷— 理論理性批判

前 言

第—章 客觀化的客觀化

第二章 主觀主義的想像人類學

第三章 結構、習性、實踐活動

第四章 信念與身體

第五章 實踐邏輯

第六章 時間的作用

第七章 象征資本

第八章 支配方式

第九章 主觀的客觀性

卷二 實踐邏輯

前言

第二章 土地與婚姻策略

第二章 親屬關系的社會用途

第三章 類比的化身

作者: (法)布迪厄

資源格式: PDF

版本: 掃描版

出版社: 譯林出版社

書號: 7806576541

發行時間: 2003年12月

地區: 大陸

語言: 簡體中文

簡介:

內容簡介:

《實踐感》是布迪厄的最重要著作。通過對卡比利亞(阿爾及利亞)柏柏爾人社會的觀察和研究,作者反思自身的社會學實踐,揭示並分析了實踐邏輯與學術性思維的差異,指出人類學研究要成為真正的科學,就必須對科學實踐和行為和工具,對研究者與其對象的關系實施客觀化。

作者簡介:

皮埃爾·布迪厄(1930-2002),當代法國著名社會學家,1954年畢業於巴黎高等師范學院。1958年赴阿爾及利亞服兵役,並在那裡開始其社會學研究。1968年至1988年任法國國家科研中心社會學部主任,創辦《社會科學的研究行為》。1982年入法蘭西學院任社會學教授。布迪厄著述達340余種,涉及人類、社會學、教育、歷史、政治、哲學、美學、文學、語言學等領域,其中主要有《阿爾及利亞的社會學》、《實踐理論概要》、《再生產》、《背井離鄉》、《區隔》、《學術人》、《藝術法則》。其影響遍及世界,特別是歐美知識界。2000年,英國皇家人類學會授予他國際人類學最高榮譽赫胥黎獎章。

媒體推薦:

主編的話

總算不負幾年來的苦心——該為這套書寫篇短序了。此項翻譯工程的緣起,先要追溯到自己內心的某些變化。雖說越來越慣於鄉間的生活,每天只打一兩通電話,但這種離群索居並不意味著我已修煉到了出家遁世的地步。毋寧說,堅守沉默少語的狀態,倒是為了咬定問題不放,而且在當下的世道中,若還有哪路學說能引我出神,就不能只是玄妙得叫人著魔,還要有助於思入所屬的社群。如此嘈嘈切切鼓蕩難平的心氣,或不免受了世事的惡刺激,不過也恰是這道底線,幫我部分擺脫了中西“精神分裂症”——至少我可以倚仗著中國文化的本根,去參驗外緣的社會學說了,既然儒學作為一種本真的心向,正是要從對現世生活的終極肯定出發,把人間問題當成全部靈感的源頭。

不寧惟是,這種從人文思入社會的訴求,還同國際學界的發展不期相合。擅長把捉非確定性問題的哲學,看來有點走出自我囿閉的低潮,而這又跟它把焦點對准了社會不無關系。現通則的加速崩解和相互證偽,使得就算今後仍有普適的基准可言,也要有待於更加透辟的思力,正是在文明的此一根基處,批判的事業又有了用武之地。由此就決定了,盡管同在關注世俗的事務與規則,但跟既定框架內的策論不同,真正體現出人文關懷的社會學說,決不會是醫頭醫腳式的小修小補,而必須以激進亢奮的資態,去懷疑、顛覆和重估全部的價值預設。有意思的是,也許再沒有哪個時代,會有這麼多書生想要煥發制度智慧,這既凸顯了文明的深層危機又表達了超越的不竭潛力。

內容截圖:

目錄:

緒 論

卷— 理論理性批判

前 言

第—章 客觀化的客觀化

第二章 主觀主義的想像人類學

第三章 結構、習性、實踐活動

第四章 信念與身體

第五章 實踐邏輯

第六章 時間的作用

第七章 象征資本

第八章 支配方式

第九章 主觀的客觀性

卷二 實踐邏輯

前言

第二章 土地與婚姻策略

第二章 親屬關系的社會用途

第三章 類比的化身

- 上一頁:《正義諸領域:為多元主義與平等一辯》(Spheres of Justice:A Defense of Pluralism and Equality)((美國)邁克爾·活爾澤)掃描版[PDF]

- 下一頁:《隋唐佛教史稿》(湯用彤)掃描版[PDF]

相關資源:

- [文學圖書]論語別裁(張居正)

- [教育科技]《牛津高階英漢雙解詞典(第7版)》(Oxford Advanced Learners English-Chinese Dictionary)((英)A.S.霍恩比)掃描版[PDG]

- [文學圖書]《樂府詩鑒賞辭典》掃描版[PDF]

- [其他圖書]《[Toiffer選版]安東尼奧·吉登斯作品集》北京大學出版社/三聯書店 [PDF]

- [人文社科]《管人要懂心理學》掃描版[PDF]

- [其他圖書]《夢幻迷蹤(臥佛部)》手抄版[PDF]

- [小說圖書]《epub電子書每日更新貼》停止更新,更新時間待

- [文學圖書]名著名譯插圖本 精選集

- [經濟管理]《技能回報與工資不平等》掃描版[PDF]

- [人文社科]《安籐忠雄連戰連敗》(安籐忠雄)掃描版[PDF]

- [其他圖書]《內功圖說》掃描版[PDF]

- [硬盤游戲]《莎德雯:逃離城堡》(Shadwen Escape From the Castle)免安裝硬盤版[壓縮包]

- [計算機與網絡]《電商精英系列教程-網店推廣》掃描版[PDF]

- [多媒體類]《PDF制作轉換軟件》(Nuance ScanSoft PDF Converter Professional)v7.2 x86 x64 Multilingual[壓縮包]

- [光盤游戲]《為忙人准備的文花帖》(Shoot The Bullet For Busy Person)V1.0漢化版【澄空漢化】【C78】[光盤鏡像]

- [經濟管理]《一年十倍的期貨操盤策略(二)》掃描版[PDF]

- [生活圖書]《有色食物吃出健康》掃描版[PDF]

- [其他圖書]《像藝術家一樣思考3:貝蒂的色彩》掃描版[PDF]

- [人文社科]《普通地名學(第一部分:地名學的基本規律)》((蘇)В.А.ЖучКЕBИч)中譯本,掃描版[PDF]

- [人文社科]Time-14-04-21[美]pdf

- 《叢書佛教文獻類編(全六冊)》掃描版[PDF]

- 《隋唐佛教史稿》(湯用彤)掃描版[PDF]

- 《解放戰爭全記錄》(田玄 & 何仁學 & 楊峰 & 張群生 & 趙魯傑 & 姜鐵軍)全四卷文字版[PDF]

- 到達最大客戶連接 我怎麽辦?

- 《藏地密碼》(有聲小說艾寶良版1-354集完結)

- たむらぱん(Tamurapan) -《ちゃりんこ/ちょうどいいとこにいたい》單曲[FLAC]

- The Reindeer Section -《Son of Evil Reindeer》[MP3!]

- 《中國古代社會史論》(侯外廬)掃描版[PDF]

- 《女人要懂點創意心理學》掃描版[PDF]

- 《西南通史》(方鐵)掃描版[PDF]

- 《標志設計的150個策略》(Logos: Making a Strong Mark: 150 Strategies for Logos That Last )(Anistasia Miller & Jared Brown)掃描版[PDF]

- 《碧巖錄》 掃描版[PDF]

免責聲明:本網站內容收集於互聯網,本站不承擔任何由於內容的合法性及健康性所引起的爭議和法律責任。如果侵犯了你的權益,請通知我們,我們會及時刪除相關內容,謝謝合作! 聯系信箱:[email protected]

Copyright © 電驢下載基地 All Rights Reserved