《中國歷代狀元傳略》(侯福興)掃描版[PDF] 簡介: 中文名 : 中國歷代狀元傳略 作者 : 侯福興 資源格式 : PDF 版本 : 掃描版 出版社 : 中國人事出版社 書號 : 9787801392602 發行時間 : 1998年12月 地區 : 大陸 語言 : 簡體中文 簡介 : 內容簡介 : 本書具有如下幾方面特點: 一、收錄歷代狀元人數最多、最全。全書共收錄了從唐到清的638個狀元。其中,唐148人,

"《中國歷代狀元傳略》(侯福興)掃描版[PDF]"介紹

中文名: 中國歷代狀元傳略

作者: 侯福興

資源格式: PDF

版本: 掃描版

出版社: 中國人事出版社

書號: 9787801392602

發行時間: 1998年12月

地區: 大陸

語言: 簡體中文

簡介:

內容簡介:

本書具有如下幾方面特點:

一、收錄歷代狀元人數最多、最全。全書共收錄了從唐到清的638個狀元。其中,唐148人,五代十國24人,宋118人,遼56人。金39人,元32人,明90人,清114人。另外加上隋的7位進士和西夏國、大西國各1位狀元、太平天國的15位狀元,總人數達到645人。

“狀元”一詞是對科舉最高一級考試——殿試第一名的稱謂。“科舉考試以名列第一者為元,鄉試第一稱解元,會試第一稱會元。殿試第一稱狀元。唐朝時,舉人赴京應禮部試者皆須投狀,因稱居首者為狀頭,故有狀元之稱。”(《辭海》884頁)殿試最早出現於唐代武則天載初元年(689)二月,“策問貢人於洛城殿,數日方了。”(杜佑《通典》卷一五《選舉》三)。然而,在整個唐代,殿試只在特定的情況下舉行,並沒有形成制度。殿試成為一種制度是從北宋開寶六年(973)開始的,直到科舉制度的最後終結,其問一直成為科舉考試中最輝煌和最塔尖的一級考試。

從這部書我們可以看到,中國古代的讀書人,要想通過科舉考試奪得狀元是極其艱難的。古人雲:“三十老明經,五十少進士”,說的就是三十歲考取明經科已屬老矣,而五十歲能考中進士者還算是年少的。由此可知為什麼“太宗皇帝真長策,賺得英雄盡白頭”了。事實上,不知有多少人為了科舉人仕奮斗幾年,十幾年,幾十年,甚至一輩子都未必能夠實現其夢想。從這部書中收錄的由唐初到清光緒三十一年(1905)前後一千二百八十多年間出現的一共六百三十八位狀元可以看到,平均每兩年中國才出一位狀元。這個概率是很低的。據有關學者統計,自隋至清開科取進士人數約十萬多人,而(據有文獻可考的)狀元則只有六百多人。由此可見,狀元人數僅僅與進士人數相比,就已經是鳳毛麟角了。因此,狀元是科舉教育培養出來的封建社會精英,是歷朝歷代統治階級極其難得的人才。所以,封建統治者對狀元是極其重視的。狀元桂冠的榮耀、身份與地位的顯赫,令人歎為觀止。比如,歷朝歷代的殿試放榜,如同大典。金殿傳胪,“則公卿以下,無不聳觀,雖至

尊亦注視焉。”(《文史知識》1983年7期55頁)因為,凡取得狀元者,一般都成為朝廷要員。特別是宋代以後,凡取得狀元者,往往都成為執政大臣。例如,宋代英雄文天祥,明代著名學者商辂,清代兩為帝師的翁同龢等,便是其中典型的幾位代表人物。所以,盡管那些王公大臣們權位至尊,但是在新科狀元面前,也不能不收斂其勢,表現出謹慎、謙恭的樣子。當然,這並不等於說凡是取得狀元資格的人,就一定是人才,就一定會對社會,對國家和民族做出貢獻。在這部書中,讀者就可以看到,歷代狀元當中既有文韬武略,滿腹經綸的才子;也有空疏虛謬,碌碌無為的書呆子。既有為中華民族文化做出卓越貢獻的政治家、思想家、文學家、改革家及其英雄人物;又有違背民族利益,逆歷史潮流而動的敗類。但是,不論什麼樣的人物,作為歷史上存在過的狀元,對今天來說,都是值得記載和研究的寶貴文化財富。

二、關於隋朝進士人物數量的發掘,填補了隋朝科舉制的資料與研究方面韻空白。由於資料所限,目前已經出版的有關介紹歷代狀元的書籍,對隋朝的科舉制度一般都省略不提,更沒有專門介紹隋朝進士的。本書則完全不同。即在介紹歷代狀元之前,先介紹了隋朝剛剛開始的科舉制,並且在文中列出了“有文字資料可稽的隋朝進士”七人,以此做為篇首。

盡管隋朝科舉制度尚無殿試,也不可能產生狀元,而且隋朝在 歷史上存在的時間很短,留傳下來的史籍,尤其是典章制度方面的史料相當少,然而,隋朝畢竟是中國歷代科舉制度的開端和源頭,在中國古代科舉制度史上占有不容忽視的重要地位。特別是隋炀帝“置明經進士二科”,以“試策”取士(《文史知識》1983年6期44頁)不僅揭開了科舉制度新的一頁,而且為唐代殿試的出現和狀元的產生,為唐宋以後進士科逐步成為最重要和最高級的考試科目在客觀上打下了基礎。如唐代第一位,也是中國歷史上的第一位狀元孫伏伽,便是隋炀帝大業時的進士。此外,唐太宗貞觀時期著名的“房謀杜斷”之一的名相房玄齡,也是隋朝時期的進士。

三、資料翔實可靠,有據可查考。這部書的撰稿沿用了傳統的史籍整理與寫作的方法。作者從浩如煙海的歷史資料人手,通過勾沉發掘、考辨、去偽存真,輯出每一位狀元人物的第一手資料,並在此基礎上寫出人物“傳略”。讀者在閱讀這部書時會看到,書中的許多狀元,尤其是宋代以前和歷史上少數民族政權時期的狀元,其 “傳略”是相當“略”的,文字少的只有幾句話。然而,就是這幾句話,卻飽含著作者耕耘史籍所付出的艱辛勞作,有時就是為了要考證一件事、或一個名號、或一個郡望,甚至是一個字等等,作者就像大海撈針一樣,遍閱有關史料,費盡心血。就是在這棄捷徑,“走弓背”,做“笨功”,“兜圈子”的過程中,為讀者提供了一部資料翔實、可靠,並且再現歷朝歷代狀元面貌,客觀、真實的《中國歷代狀元傳略》。

四、資料較全的專門附錄。作者在這部書中對中國歷史上六百多位狀元中的六類情況,做了資料分類統計,並且專門列表,附於書後:(一)歷代狀元統計;(二)狀元之最;(三)連中“兩元”(會元、狀元)者;(四)連中“三元”(解元、會元、狀元)者;(五)兄弟同舉、父子連中、幾世聯登的親屬狀元;(六)歷代狀元位至宰輔者。這六種統計資料表,實際上是對歷代狀元在資料統計范疇內所做的六個專題。因此,盡管這部分內容作為附錄沒有列入正文,但是,他在書中所占有的位置還是相當重要的;在對歷代狀元進行資料發掘與研究中,也有較高的價值。

五、編排體例得當,便於讀者查找,學者研究。為了方便讀者快捷地查找所需要的內容,書中除了目錄以外,還編排了“人名筆畫索引”和“人名漢語拼音索引”,增加了兩種檢索方式。這是到目前為止,同類書所不具備的。這也是本書的一個特點。

中國古代的科舉制度最終消亡距今尚不足一個世紀。清朝最後一位,也是中國歷史上最後一位狀元劉春霖的去世至今才五十四年。一個原本比較接近我們的民族傳統文化,對今天的人們說來,已經是遙遠與陌生的了。因此,進行全方位、深層次的發掘與研究,繼承和弘揚中國古代科舉制度中那些積極、進步的優秀文化遺產,具有深刻的現實意義和長遠的歷史意。目前,這方面的工作還遠遠不夠。比如,在橫向斷代或縱向專題研究方面的讀物就很少。到目前為止已經出版了不少關於狀元方面的圖書,而專門介紹“探花”、“榜眼”、“進士”的圖書還從未有過。即便已經出版的不少有關狀元方面的書籍,其大部分還都限於對人物進行資料的發掘、考證以及生平事跡的介紹,這是需要的,也是基礎的工作。而從文化的角度出發,運用歷史唯物主義的觀點,圍繞狀元得以生存和產生的歷史人文背景,對古代狀元整體性進行深入研究,從中找出具有普遍意義和規律性的東西,這是擺在我們面前更為艱巨的任務。只有這樣,才能使科舉制度的文化內涵得以見天日。《中國歷代狀元傳略》倘若能夠在這方面起個鋪路石的作用,我們將感到高興與欣慰。

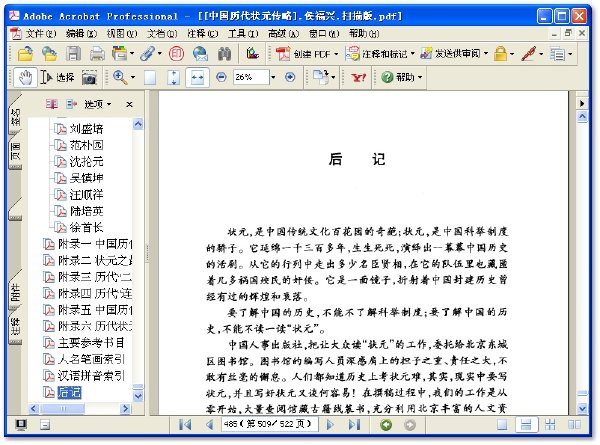

內容截圖:

目錄:

出版說明

隋(進士)

張損之

孫伏伽

侯君素

楊纂

房玄齡

溫彥博

黃鳳麟

唐

孫伏伽

宋守節

弓嗣初

鄭益

許且

吳師道

陳伯玉

姚仲豫

常無名

李昂

范崇凱

王維

杜绾

嚴迪

李嶷

虞鹹

王正卿

徐征

李琚

賈至

……

五代十國

宋

遼

西夏

金

元

明

大西國

清

太平天國

附錄

主要參考書目

人名筆畫索引

漢語拼音索引

後記

作者: 侯福興

資源格式: PDF

版本: 掃描版

出版社: 中國人事出版社

書號: 9787801392602

發行時間: 1998年12月

地區: 大陸

語言: 簡體中文

簡介:

內容簡介:

本書具有如下幾方面特點:

一、收錄歷代狀元人數最多、最全。全書共收錄了從唐到清的638個狀元。其中,唐148人,五代十國24人,宋118人,遼56人。金39人,元32人,明90人,清114人。另外加上隋的7位進士和西夏國、大西國各1位狀元、太平天國的15位狀元,總人數達到645人。

“狀元”一詞是對科舉最高一級考試——殿試第一名的稱謂。“科舉考試以名列第一者為元,鄉試第一稱解元,會試第一稱會元。殿試第一稱狀元。唐朝時,舉人赴京應禮部試者皆須投狀,因稱居首者為狀頭,故有狀元之稱。”(《辭海》884頁)殿試最早出現於唐代武則天載初元年(689)二月,“策問貢人於洛城殿,數日方了。”(杜佑《通典》卷一五《選舉》三)。然而,在整個唐代,殿試只在特定的情況下舉行,並沒有形成制度。殿試成為一種制度是從北宋開寶六年(973)開始的,直到科舉制度的最後終結,其問一直成為科舉考試中最輝煌和最塔尖的一級考試。

從這部書我們可以看到,中國古代的讀書人,要想通過科舉考試奪得狀元是極其艱難的。古人雲:“三十老明經,五十少進士”,說的就是三十歲考取明經科已屬老矣,而五十歲能考中進士者還算是年少的。由此可知為什麼“太宗皇帝真長策,賺得英雄盡白頭”了。事實上,不知有多少人為了科舉人仕奮斗幾年,十幾年,幾十年,甚至一輩子都未必能夠實現其夢想。從這部書中收錄的由唐初到清光緒三十一年(1905)前後一千二百八十多年間出現的一共六百三十八位狀元可以看到,平均每兩年中國才出一位狀元。這個概率是很低的。據有關學者統計,自隋至清開科取進士人數約十萬多人,而(據有文獻可考的)狀元則只有六百多人。由此可見,狀元人數僅僅與進士人數相比,就已經是鳳毛麟角了。因此,狀元是科舉教育培養出來的封建社會精英,是歷朝歷代統治階級極其難得的人才。所以,封建統治者對狀元是極其重視的。狀元桂冠的榮耀、身份與地位的顯赫,令人歎為觀止。比如,歷朝歷代的殿試放榜,如同大典。金殿傳胪,“則公卿以下,無不聳觀,雖至

尊亦注視焉。”(《文史知識》1983年7期55頁)因為,凡取得狀元者,一般都成為朝廷要員。特別是宋代以後,凡取得狀元者,往往都成為執政大臣。例如,宋代英雄文天祥,明代著名學者商辂,清代兩為帝師的翁同龢等,便是其中典型的幾位代表人物。所以,盡管那些王公大臣們權位至尊,但是在新科狀元面前,也不能不收斂其勢,表現出謹慎、謙恭的樣子。當然,這並不等於說凡是取得狀元資格的人,就一定是人才,就一定會對社會,對國家和民族做出貢獻。在這部書中,讀者就可以看到,歷代狀元當中既有文韬武略,滿腹經綸的才子;也有空疏虛謬,碌碌無為的書呆子。既有為中華民族文化做出卓越貢獻的政治家、思想家、文學家、改革家及其英雄人物;又有違背民族利益,逆歷史潮流而動的敗類。但是,不論什麼樣的人物,作為歷史上存在過的狀元,對今天來說,都是值得記載和研究的寶貴文化財富。

二、關於隋朝進士人物數量的發掘,填補了隋朝科舉制的資料與研究方面韻空白。由於資料所限,目前已經出版的有關介紹歷代狀元的書籍,對隋朝的科舉制度一般都省略不提,更沒有專門介紹隋朝進士的。本書則完全不同。即在介紹歷代狀元之前,先介紹了隋朝剛剛開始的科舉制,並且在文中列出了“有文字資料可稽的隋朝進士”七人,以此做為篇首。

盡管隋朝科舉制度尚無殿試,也不可能產生狀元,而且隋朝在 歷史上存在的時間很短,留傳下來的史籍,尤其是典章制度方面的史料相當少,然而,隋朝畢竟是中國歷代科舉制度的開端和源頭,在中國古代科舉制度史上占有不容忽視的重要地位。特別是隋炀帝“置明經進士二科”,以“試策”取士(《文史知識》1983年6期44頁)不僅揭開了科舉制度新的一頁,而且為唐代殿試的出現和狀元的產生,為唐宋以後進士科逐步成為最重要和最高級的考試科目在客觀上打下了基礎。如唐代第一位,也是中國歷史上的第一位狀元孫伏伽,便是隋炀帝大業時的進士。此外,唐太宗貞觀時期著名的“房謀杜斷”之一的名相房玄齡,也是隋朝時期的進士。

三、資料翔實可靠,有據可查考。這部書的撰稿沿用了傳統的史籍整理與寫作的方法。作者從浩如煙海的歷史資料人手,通過勾沉發掘、考辨、去偽存真,輯出每一位狀元人物的第一手資料,並在此基礎上寫出人物“傳略”。讀者在閱讀這部書時會看到,書中的許多狀元,尤其是宋代以前和歷史上少數民族政權時期的狀元,其 “傳略”是相當“略”的,文字少的只有幾句話。然而,就是這幾句話,卻飽含著作者耕耘史籍所付出的艱辛勞作,有時就是為了要考證一件事、或一個名號、或一個郡望,甚至是一個字等等,作者就像大海撈針一樣,遍閱有關史料,費盡心血。就是在這棄捷徑,“走弓背”,做“笨功”,“兜圈子”的過程中,為讀者提供了一部資料翔實、可靠,並且再現歷朝歷代狀元面貌,客觀、真實的《中國歷代狀元傳略》。

四、資料較全的專門附錄。作者在這部書中對中國歷史上六百多位狀元中的六類情況,做了資料分類統計,並且專門列表,附於書後:(一)歷代狀元統計;(二)狀元之最;(三)連中“兩元”(會元、狀元)者;(四)連中“三元”(解元、會元、狀元)者;(五)兄弟同舉、父子連中、幾世聯登的親屬狀元;(六)歷代狀元位至宰輔者。這六種統計資料表,實際上是對歷代狀元在資料統計范疇內所做的六個專題。因此,盡管這部分內容作為附錄沒有列入正文,但是,他在書中所占有的位置還是相當重要的;在對歷代狀元進行資料發掘與研究中,也有較高的價值。

五、編排體例得當,便於讀者查找,學者研究。為了方便讀者快捷地查找所需要的內容,書中除了目錄以外,還編排了“人名筆畫索引”和“人名漢語拼音索引”,增加了兩種檢索方式。這是到目前為止,同類書所不具備的。這也是本書的一個特點。

中國古代的科舉制度最終消亡距今尚不足一個世紀。清朝最後一位,也是中國歷史上最後一位狀元劉春霖的去世至今才五十四年。一個原本比較接近我們的民族傳統文化,對今天的人們說來,已經是遙遠與陌生的了。因此,進行全方位、深層次的發掘與研究,繼承和弘揚中國古代科舉制度中那些積極、進步的優秀文化遺產,具有深刻的現實意義和長遠的歷史意。目前,這方面的工作還遠遠不夠。比如,在橫向斷代或縱向專題研究方面的讀物就很少。到目前為止已經出版了不少關於狀元方面的圖書,而專門介紹“探花”、“榜眼”、“進士”的圖書還從未有過。即便已經出版的不少有關狀元方面的書籍,其大部分還都限於對人物進行資料的發掘、考證以及生平事跡的介紹,這是需要的,也是基礎的工作。而從文化的角度出發,運用歷史唯物主義的觀點,圍繞狀元得以生存和產生的歷史人文背景,對古代狀元整體性進行深入研究,從中找出具有普遍意義和規律性的東西,這是擺在我們面前更為艱巨的任務。只有這樣,才能使科舉制度的文化內涵得以見天日。《中國歷代狀元傳略》倘若能夠在這方面起個鋪路石的作用,我們將感到高興與欣慰。

內容截圖:

目錄:

出版說明

隋(進士)

張損之

孫伏伽

侯君素

楊纂

房玄齡

溫彥博

黃鳳麟

唐

孫伏伽

宋守節

弓嗣初

鄭益

許且

吳師道

陳伯玉

姚仲豫

常無名

李昂

范崇凱

王維

杜绾

嚴迪

李嶷

虞鹹

王正卿

徐征

李琚

賈至

……

五代十國

宋

遼

西夏

金

元

明

大西國

清

太平天國

附錄

主要參考書目

人名筆畫索引

漢語拼音索引

後記

相關資源:

- [人文社科]《音樂會》(Le Concert)藍光轉壓[HR-HDTV]

- [文學圖書]《雲南少數民族傳統文化的法律保護》掃描版[

- [文學圖書]《群島獵犬傑利》(Jerry of the Islands)(傑克·倫敦)英文文字版[PDF]

- [人文社科]《中國野菜食譜大全》(zhongguoyecaishipudaquan)中國旅遊出版社1993-03[PDF]

- [文學圖書]《撒哈拉的故事》(三毛)文字版[PDF]

- [生活圖書]《濕熱條辨類解》掃描版[PDF]

- []《郁悶的中國人》掃描版[PDF]

- [人文社科]《城市上空的魔掌》(Hands Over the City)[DVDRip]

- [人文社科]《頭文字D》(Initial D 1st Stage)修複21,22話[DVDRip]

- [文學圖書]《大牆傾倒之際-克倫茨回憶錄》((民主德國)埃貢·克倫茨)中譯本,掃描版[PDF]

- [生活百科]《香煙火柴100變:家庭小魔術》掃描版[PDF] 資料下載

- [英語學習資料]《脫口而出 想出聲朗誦的英文 1》(BLURTOUT 1)[MP3]

- [小說圖書]《黑眼睛天使》掃描版[PDF]

- [計算機與網絡]《圈圈教你玩USB》插圖版[PDF]

- [電腦基礎]《CHM格式編程幫助文檔(不定時更新中)》

- [小說圖書]《鬼蝴蝶》掃描版[PDF]

- [其他圖書]《楊式太極扇36式》掃描版[PDF]

- [其他資源綜合]《精簡楊式太極拳》掃描版[PDF] 資料下載

- [行業軟件]《铿利科技數字化建築學軟件平台》(Gehry Technologies Digital Project v1R3 SP8 2)[ISO]

- [游戲綜合]《血腥的好時光》(Bloody Good Time)完整硬盤版

- 《光影魔術手》(nEOiMAGING)v026綠色版+多框素材

- 《藝術導論》掃描版[PDF]

- Various Artists -《The Goa Experiment Vol 3》[MP3]

- 《偵訊日本戰犯紀實(太原)1952年-1956年》(山西省人民檢察院)掃描版[PDF]

- 《續·夏目友人帳》(Zoku_Natsume_Yuujinchou)[DA同音字幕][09年1月][繁中][1~13話完][RMVB]

- Lisa(리사) -《Lisa Duet Single》單曲[MP3!]

- 《終端流媒體音樂記錄器》(Applian Technologies Replay Music)v4.05[壓縮包]

- 《北京史論文集(第2輯)》(朱祖希等)掃描版[PDF]

- 《查拉斯圖拉如是說》掃描版[PDF]

- 《中國文明與世界:湯因比的中國觀》掃描版[PDF]

- 《細節決定健康Ⅱ》文字版[PDF]

- 《我的閨蜜是幽靈》掃描版[PDF]

免責聲明:本網站內容收集於互聯網,本站不承擔任何由於內容的合法性及健康性所引起的爭議和法律責任。如果侵犯了你的權益,請通知我們,我們會及時刪除相關內容,謝謝合作! 聯系信箱:[email protected]

Copyright © 電驢下載基地 All Rights Reserved