《中國書法簡史》 更新完畢/共6講[WMV] 簡介: 中文名 : 中國書法簡史 資源格式 : WMV 課程類型 : 文學 學校 : 吉林大學 主講人 : 叢文俊 版本 : 更新完畢/共6講 發行日期 : 2007年 地區 : 大陸 對白語言 : 普通話 文字語言 : 簡體中文 簡介 : 內容簡介: 中國五千年璀璨的文明及無與倫比的豐富文字記載都已為世人所認可,在這一博大精深的歷史長河中,中國的書畫藝術以其獨特的藝

電驢資源下載/磁力鏈接資源下載:

- 下載位址: [www.ed2k.online][中國書法簡史].叢文俊.第01講.WMV

- 下載位址: [www.ed2k.online][中國書法簡史].叢文俊.第02講.WMV

- 下載位址: [www.ed2k.online][中國書法簡史].叢文俊.第03講.WMV

- 下載位址: [www.ed2k.online][中國書法簡史].叢文俊.第04講.WMV

- 下載位址: [www.ed2k.online][中國書法簡史].叢文俊.第05講.WMV

- 下載位址: [www.ed2k.online][中國書法簡史].叢文俊.第06講.WMV

全選

"《中國書法簡史》 更新完畢/共6講[WMV]"介紹

中文名: 中國書法簡史

資源格式: WMV

課程類型: 文學

學校: 吉林大學

主講人: 叢文俊

版本: 更新完畢/共6講

發行日期: 2007年

地區: 大陸

對白語言: 普通話

文字語言: 簡體中文

簡介:

內容簡介:

中國五千年璀璨的文明及無與倫比的豐富文字記載都已為世人所認可,在這一博大精深的歷史長河中,中國的書畫藝術以其獨特的藝術形式和藝術語言再現了這一歷時性的嬗變過程。而具有姊妹性質的書畫藝術在歷史的嬗變中又以其互補性和獨立性釋讀了中國的傳統文化內涵。由於書、畫創作所采用的工具與材料具有一致性。《歷代名畫記》中談論古文字、圖畫的起源時說:“是時也,書、畫同體而未分,象制肇創而猶略,無以傳其意,故有書;無以見其形,故有畫”。書畫雖然具有同源的可比性,但以後的發展狀況是以互補的獨立性發展變化的。中國書法藝術的形成、發展與漢文字的產生與演進存在著密不可分的連帶關系。那麼究竟什麼是“書法”呢?我們可以從它的性質、美學特征、源泉、獨特的表現手法方面去理解。書法是以漢字為基礎、用毛筆書寫的、具有四維特征的抽象符號藝術,它體現了萬事萬物的“對立統一”這個基本規律又反映了人作為主體的精神、氣質、學識和修養。

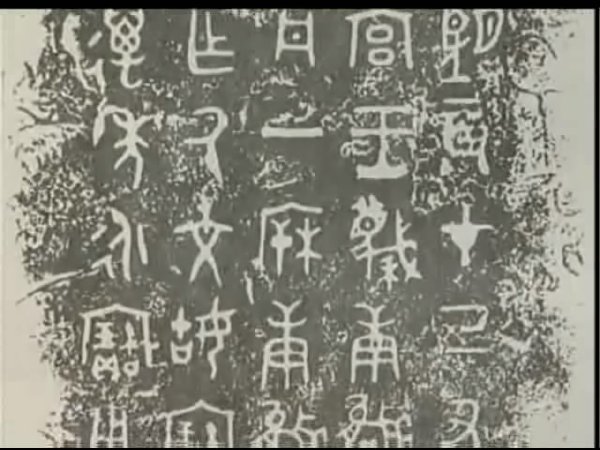

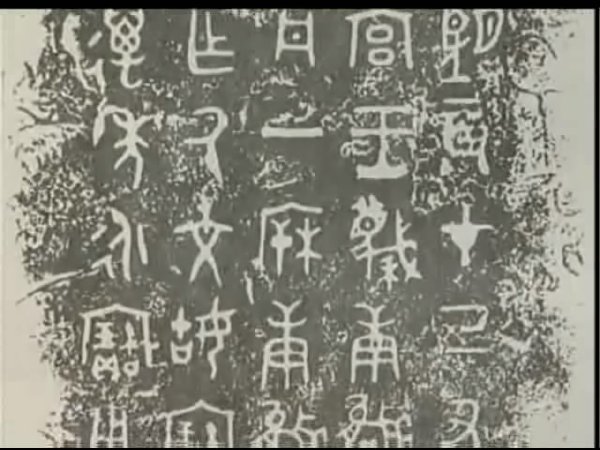

中國文字起源甚早,把文字的書寫性發展到一種審美階段——融入了創作者的觀念、思維、精神,並能激發審美對象的審美情感(也就是一種真正意義上的書法的形成)。有記載可考者,當在漢末魏晉之間(大約公元2世紀後半期至4世紀),然而,這並不是忽視、淡化甚至否定先前書法藝術形式存在的藝術價值和歷史地位。中國文字的濫觞、初具藝術性早期作品的產生,無不具有自身的特殊性和時代性。就書法看,盡管早期文字——甲骨文,還有象形字,同一字的繁簡不同,筆畫多少不一的情況。但已具有了對稱、均衡的規律,以及用筆(刀)、結字、章法的一些規律性因素。而且,在線條的組織,筆畫的起止變化方面已帶有墨書的意味、筆致的意義。因此可以說,先前書法藝術的產生、存在,不僅屬於書法史的范疇,而且也是後代的藝術形式發展、嬗變中可以借鑒與思考的重要范例。

中國的歷史文明是一個歷時性、線性的過程,中國的書法藝術在這樣大的時代背景下展示著自身的發展面貌。在書法的萌芽時期(殷商至漢末三國),文字經歷由甲骨文、古文(金文)、大篆(籀文)、小篆、隸(八分)、草書、行書、真書等階段,依次演進。在書法的明朗時期(晉南北朝至隋唐),書法藝術進入了新的境界。由篆隸趨從於簡易的草行和真書,它們成為該時期的主流風格。大書法家王羲之的出現使書法藝術大放異彩,他的藝術成就傳至唐朝倍受推崇。同時,唐代一群書法家蜂擁而起,如:虞世南、歐陽詢、楮遂良、顏真卿、柳公權等大名家。在書法造詣上各有千秋、風格多樣。

代碼

主講人簡介:

男、漢族、1949年1月22日生於吉林市,祖籍山東文登。1981年畢業於吉林大學考古專業,獲學士學位;1984年畢業於南京大學漢語文字學專業,獲碩士學位;1991年畢業於吉林大學古籍所考古學專業(古文字學研究方向),獲博士學位。現為中國書法家協會理事、篆書委員會副主任,中國藝術研究院中國書法院研究員,吉林省書法家協會副主席,吉林大學古籍研究所教授、博士生導師。

他以書法研究、創作上的卓著成就,先後三次獲吉林省政府“長白山文藝獎”,獲首屆“中國文聯各文藝家協會中青年德藝雙馨優秀會員”稱號,中國書協首屆蘭亭獎理論獎;第三屆中國書法蘭亭獎教育一等獎;當選2009年“中國書壇十大年度人物”,當下最具市場潛力的十大書家,多次應邀到韓國、日本、美國及我國台灣地區參加學術會議並進行講學活動,為當代中國最負盛名的學者、書法家、書法理論家之一。

內容截圖:

資源格式: WMV

課程類型: 文學

學校: 吉林大學

主講人: 叢文俊

版本: 更新完畢/共6講

發行日期: 2007年

地區: 大陸

對白語言: 普通話

文字語言: 簡體中文

簡介:

內容簡介:

中國五千年璀璨的文明及無與倫比的豐富文字記載都已為世人所認可,在這一博大精深的歷史長河中,中國的書畫藝術以其獨特的藝術形式和藝術語言再現了這一歷時性的嬗變過程。而具有姊妹性質的書畫藝術在歷史的嬗變中又以其互補性和獨立性釋讀了中國的傳統文化內涵。由於書、畫創作所采用的工具與材料具有一致性。《歷代名畫記》中談論古文字、圖畫的起源時說:“是時也,書、畫同體而未分,象制肇創而猶略,無以傳其意,故有書;無以見其形,故有畫”。書畫雖然具有同源的可比性,但以後的發展狀況是以互補的獨立性發展變化的。中國書法藝術的形成、發展與漢文字的產生與演進存在著密不可分的連帶關系。那麼究竟什麼是“書法”呢?我們可以從它的性質、美學特征、源泉、獨特的表現手法方面去理解。書法是以漢字為基礎、用毛筆書寫的、具有四維特征的抽象符號藝術,它體現了萬事萬物的“對立統一”這個基本規律又反映了人作為主體的精神、氣質、學識和修養。

中國文字起源甚早,把文字的書寫性發展到一種審美階段——融入了創作者的觀念、思維、精神,並能激發審美對象的審美情感(也就是一種真正意義上的書法的形成)。有記載可考者,當在漢末魏晉之間(大約公元2世紀後半期至4世紀),然而,這並不是忽視、淡化甚至否定先前書法藝術形式存在的藝術價值和歷史地位。中國文字的濫觞、初具藝術性早期作品的產生,無不具有自身的特殊性和時代性。就書法看,盡管早期文字——甲骨文,還有象形字,同一字的繁簡不同,筆畫多少不一的情況。但已具有了對稱、均衡的規律,以及用筆(刀)、結字、章法的一些規律性因素。而且,在線條的組織,筆畫的起止變化方面已帶有墨書的意味、筆致的意義。因此可以說,先前書法藝術的產生、存在,不僅屬於書法史的范疇,而且也是後代的藝術形式發展、嬗變中可以借鑒與思考的重要范例。

中國的歷史文明是一個歷時性、線性的過程,中國的書法藝術在這樣大的時代背景下展示著自身的發展面貌。在書法的萌芽時期(殷商至漢末三國),文字經歷由甲骨文、古文(金文)、大篆(籀文)、小篆、隸(八分)、草書、行書、真書等階段,依次演進。在書法的明朗時期(晉南北朝至隋唐),書法藝術進入了新的境界。由篆隸趨從於簡易的草行和真書,它們成為該時期的主流風格。大書法家王羲之的出現使書法藝術大放異彩,他的藝術成就傳至唐朝倍受推崇。同時,唐代一群書法家蜂擁而起,如:虞世南、歐陽詢、楮遂良、顏真卿、柳公權等大名家。在書法造詣上各有千秋、風格多樣。

代碼

吉林大學中國書法簡史講座,由叢文俊主講,WMV格式,每講約1小時。

主講人簡介:

男、漢族、1949年1月22日生於吉林市,祖籍山東文登。1981年畢業於吉林大學考古專業,獲學士學位;1984年畢業於南京大學漢語文字學專業,獲碩士學位;1991年畢業於吉林大學古籍所考古學專業(古文字學研究方向),獲博士學位。現為中國書法家協會理事、篆書委員會副主任,中國藝術研究院中國書法院研究員,吉林省書法家協會副主席,吉林大學古籍研究所教授、博士生導師。

他以書法研究、創作上的卓著成就,先後三次獲吉林省政府“長白山文藝獎”,獲首屆“中國文聯各文藝家協會中青年德藝雙馨優秀會員”稱號,中國書協首屆蘭亭獎理論獎;第三屆中國書法蘭亭獎教育一等獎;當選2009年“中國書壇十大年度人物”,當下最具市場潛力的十大書家,多次應邀到韓國、日本、美國及我國台灣地區參加學術會議並進行講學活動,為當代中國最負盛名的學者、書法家、書法理論家之一。

內容截圖:

相關資源:

- [人文社科]《觀念:改變人生的101個西方故事》掃描版[PDF]

- [小說圖書]《名著名譯插圖本:源氏物語》(源氏物語)中譯本

- [人文社科]《愛的藝術》((美)弗洛姆)[PDF]

- [其他圖書]《乾坤八卦掌》掃描版[PDF]

- [其他圖書]《少林秘宗拳術-小虎燕》(王佐秋 & 賀春林)掃描版[PDF]

- [經濟管理]《股票作手回憶錄 》掃描版[PDF]

- [人文社科]《大中華文庫》掃描版[PDF]

- [人文社科]《MAYA靜幀火星風暴隨書光盤(115分流)》[光盤鏡像]

- [文學圖書]《正義之前》影印版[PDF]

- [生活圖書]《當代中醫新論》掃描版[PDF]

- [安全相關軟件]《文本與文件加解密》(MoRUN.net Encryption And Decryption Pro)專業版v2.0/含破解文件[壓縮包]

- [人文社科]《巨額交易》(A Big Deal)[DVDScr]

- [網絡游戲]《魔獸世界》2.4.3至3.0.5版更新升級程序

- [生活圖書]《孩子最容易接受的批評方式》掃描版[PDF]

- [生活圖書]《流行美味系列叢書》掃描版,全7冊[PDF]

- [電腦基礎]《Excel高效辦公之職場對話系列》[WMV]

- [生活圖書]《專家教你種蔬菜:姜、蔥、蒜、芫荽》(黃道明

- [應用軟件]羅塞塔石碑語言學習軟件 v4.1.15 完全版 帶破解

- [應用軟件]《歐特克地圖制作與管理》(Autodesk AutoCAD Map 3D 2009)[ISO],應用軟件、資源下載

- [系統工具]《谷歌桌面搜索中文版》(google desktop for veket)1.20中文版[安裝包]

- 《我們是誰:美國國家特性面臨的挑戰》(Who we

- 速算秘訣

- 《媒介與社會發展研究》掃描版[PDF]

- 《Very Little ... Almost Nothing: Death, Philosophy and Lite

- 《中國佛教典籍選刊》掃描版[PDF]

- Asguard -《Dreamslave》[MP3!]

- 《大講堂:老子為道》[WMV]

- 曾淑勤 -《孤單與自由》[MP3!]

- 《中國社會科學院歷史研究所學刊:第一集》影

- 《香煙:一個人類痼習的文化研究》(Cigarettes Are Sublime)((美)理查德·克萊恩)掃描版,中譯本[PDF]

- 《呷醋外父2》(Father Of The Bride II)[HDTV]

- 《伊莎貝拉》(Isabella)梁洛施成名作[RMVB]

免責聲明:本網站內容收集於互聯網,本站不承擔任何由於內容的合法性及健康性所引起的爭議和法律責任。如果侵犯了你的權益,請通知我們,我們會及時刪除相關內容,謝謝合作! 聯系信箱:[email protected]

Copyright © 電驢下載基地 All Rights Reserved